SNSビジネス構築全体概要と大切な思考法

どうも、ケッキング山田です。

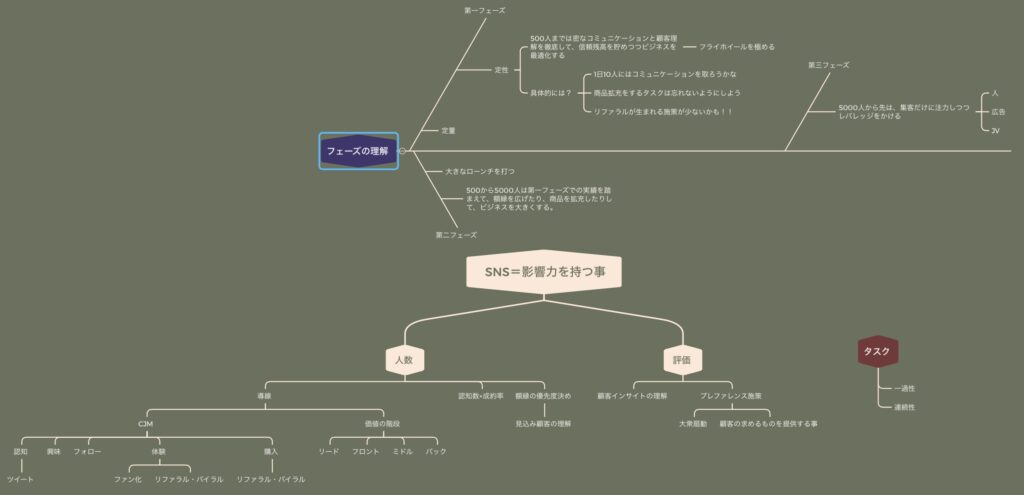

この記事では僕が考えるSNSビジネス構築全体像をわかりやすく解説していきます。SNSのビジネスにおいて最も抽象度の高い部分を言語化しますので、道に迷った時はこの記事と同時に送付したマインドマップを何度も見返すようにしてください。

この二つがあれば、今後道に迷うことはなくなるでしょう。

そして、疑問点や質問等あればグループ内に投げてもらえたらなと思います。

それでは書いていきます。

まず、SNSの目的は「影響力を持つこと」です。

影響力さえ高めることができれば、僕らのお金を稼ぎたい、オフラインビジネスに集客したいなどの願望は叶えることができます。基本的に影響力さえ持てればSNSでビジネスをやっている人たちの願いは全て叶えることができると思いますので、目的は「影響力を持つこと」に設定しています。

ということを考えた時に「影響力を持つ」を細分化して一つ抽象度を落とすと、「人数」と「評価」という二つの項目に分岐されます。

人数を増やして、増やした人数からの評価を高めること、この二つの項目の掛け算によって、影響力は決まると定義しています。(人数というものの中には商品の購入者も含まれます)

そして、この人数という項目を最大化させるために導線(CJMや価値の階段といったもの)があるわけです。CJMとは認知→興味→フォロー→体験→購入といった消費者があなたのことを認知してから購入に至るまでの購買心理を計算したものです。

また、お客さんが目的地まで辿り着くためにあなたの商品をどういう順番で購入すればいいのか?というのを示すための「価値の階段」も考えなくてはなりません。お客さんが商品を購入する理由は目的地に到着するためなので、価値の階段がグチャグチャだと一過性の欲求喚起でしかモノが売れなくなります。

導線はこの二つが基本となります。

世の中のノウハウは大体、集客、教育、販売のどれかに特化したものが多いです。そして、そのほとんどは上記二つの項目の中のどこかに含まれます。

集客ノウハウであれば、CJMの中の認知を広めるためのものであったり、教育ノウハウであれば、商品の必要性を認識されるためのものつまり、CJMの興味の部分です。販売であればフロントやミドルの成約率を高めるためです。

評価の項目も同様に、評価を高めるためには?という問いから顧客インサイトの理解や、プレファレンス施策という風に分岐していきます。評価から分岐する各項目の細かい説明はこの記事で伝えたいこととは異なるので一旦省きます。

ざっくりでいいので、SNSとは影響力を高めることであり、影響力を高めるためには「人数」と「評価」という二つの項目を高め続ける必要があるということさえ理解してもらえれば大丈夫です。

上記の「SNSは影響力を高めること」という前提を理解していただいた上で具体的にどうやって、影響力を高めていけばいいのか?という「フェーズの理解」というもう一つの大きな項目があるわけです。

フェーズの理解はマインドマップに書いてあるように、

フォロワー500人までは密なコミュニケーションをとって信頼残高をため、そこからは貯めた信頼残高を一気に拡散して〜というように、影響力を高めるための具体的なステップのことです。(細かい説明は本題とは逸れるので、ここも省きます。あと、このフェーズの項目は人によって内容が変わってきますので、マインドマップに書かれていることが万人に当てはまるわけではありません)

この二つの概念を鳥の目で俯瞰することでビジネスを進める上で迷子になることはなくなります。「影響力を高めること」という項目の中で、SNSビジネスでうまくいくための要素を抜け漏れなく確認することができて、「フェーズの理解」の項目で洗い出した要素を用いて具体的にどのように成功に導いていくのか?という地図を確認することができるからです。スモビジ起業の講座でも書いた抽象から具体へ落とす思考でビジネスは構築する必要があります。

上記に書いた全体像が頭の中に入ってある状態で、足りない要素を補うために勉強したり、誰かの教材を買ってノウハウを補強したりするというのが正しい自己投資のやり方です。

このやり方をとってもらえれば迷子になることがないので、目的地に着くために可視化されたやるべきことを淡々とこなすだけでよくなります。

多分、ここまで聞いたあなたは「なるほど〜!」と理解は示してくれたはずです。でも、決定打に欠けるというかまだ「このやり方でなければならない理由」は書いてないので、時間が経てば忘れて、気が付いたら他の人と同じように我流でビジネスをやってしまい、やる必要のないことをたくさんこなす無駄の多い人生になってしまうことでしょう。

なので、今からこのやり方でなければならない理由を説明していきますね。

ここからがこの記事で最も伝えたいことです。

Xに存在する多くの人はとにかく視野が「手段」に偏りすぎているんですね。

例えば、note毎日更新するんだ!って言っている人がいたり、毎日10ツイートやるぞ!と言っている人がいたり、コンテンツを作りまくるぜ!などなどいろんな人がいます。

CJMも価値の階段も全く見えていない状態で、何か一つの手段で量をこなせば、突破口が開けるという思考なんでしょう。でも、それでは全然ダメで、結果というのは人数✖️評価の総量で決まりますし、高めるべき項目も多いです。

手段から入るということはいろんな項目をバランスよく上げていく必要があるのに、どれか一つに固執してしまい盲目になっていることと同義です。

しかも、その一つは優先順位的に今やる必要がないものかもしれないですし、フェーズの理解という概念もないから、完全に無駄なことをやってしまっている状況に陥りやすいです。

大量に行動しているし、タスクはこなしているんだけど、思ったように結果が出ないという人は手段から入って、目的達成のためにやる必要のない優先度の低いタスクにコミットしてしまっているんですよね。

僕も昔は何の根拠もなく、ブログやnoteを毎日更新していた時期がありますから気持ちは非常によくわかります。この時期は費用対効果の悪い働き方をずっとしていました。

そもそも僕らの時間って有限じゃないですか。その限りある時間の中で無数の選択肢の中からやるべきことを選択して大多数は捨てる必要があるわけです。数少ない選んだものの積み重ねが今の自分を作り上げていて、出ている成果なわけです。

ということを考えると、「やるべきことの選択」の精度って、超重要ですよね。この精度を高めるためには鳥の目で全体像を俯瞰しつつ、「今の自分にはこの要素が足りないな」というのを理解した上でやるべきことを目的から逆算して選択する必要があるんです。

全体像を把握しないで適当な手段を選ぶと、優先度がランダムに設定されていてかつ本当にやるべきものなのかも定かではないタスクが大量に入ったブラックボックスの中に手を突っ込んでいるのと変わらないので、大多数の人は今やるべきでない優先度の低い作業を強いられるわけです。

また、手段から入ることでさらにヤバイのがどの手段を選ぼうとも「なんか必要っぽく感じてしまい、進んでいる感は感じられる」ということです。

そりゃ、ほぼ全ての人は本を読んだ方がいいし、コンセプト、ライティング、セールス、教育、コンテンツ作成、ビジネスモデル、経営、税金etc…などなどビジネスという枠組みを外せばやった方がいいことなんて無限に出てきてしまいます。どんな手段を掴もうと、それなりに成長は実感できてしまうことが余計に事態を拗らせてしまうんです。どれを勉強しても成長は感じることができて気持ちよくはなれるからです。

でも、先ほども書いたように僕らの時間は有限なので、大多数のものを切り捨て、目的達成のために今の自分に必要なものをピックアップして学習していかなくてはなりません。タスクは増やすのではなく、減らすことが正義です。

パレートの法則でもあるよう、2割のタスクが8割の成果を生みます。

僕らがやるべきことは目的達成のために必要なこの2割のやるべきことを選定することであり、その2割のやるべきことを選定するためには「影響力を持つこと」と「フェーズの理解」という2つの大きな軸から展開して今の自分がやるべきことを可視化していく必要があるんです。

やる必要のない8割の方を選んでしまった時点で、多くの時間を無駄にしてする必要のないタスクを強いられることになるので、「やるべきことの選定」にはとことんこだわってください。

そして、その精度を上げるのは抽象から具体に落とす思考法が根底にあるということです。これがSNSビジネスを構築する上で最も大切な考え方であり、日々意識すべき優先度の最も高いことです。

軸がブレ、道に迷いそうになるたびに見返すようにしてください。

それでは、ありがとうございました!